紗線色差是評定紗線品質質量的重要指標,但紗線在生產過程中,由于生產原料及染色工藝等因素的影響,極易出現本色色差和染色色差。為了管控紗線的色差,保證紗線的顏色品質,就可以使用色差儀來進行檢測。

紗線色差產生的原因:

紗線色差是評定紗線品質的重要指標,也是棉紡企業在生產過程中把關產品質量的重點之一,紗線色差又叫黃白紗,可以分為本色色差和染色色差。

本色色差就是產品在著色前顯現的色差。染色色差就是產品只有在著色后才能顯現的色差。一般來講,純化纖紗由于化纖原料顏色單一,故化纖紗線色差較小:滌棉、粘棉紗等化纖與棉混紡紗線色差也較小,而棉型紗線極易產生色差。

本色色差產生原因:本色色差產生的原因是多方面的,如配棉工藝不合理,清棉工序混棉不均勻,各工序沒有保證先紡先用,錠速級差引起的長片段和條干引起的短片段的捻度差異等,都是造成本色色差的主要因素。

染色色差產生原因:由于產品中摻有異性纖維或原棉成熟度差異過大,致使纖維著色能力不同而產生染色色差。紗線產生色差的根本原因是原棉顏色的差異和在加工過程中對原料沒有進行很好地利用、搭配,以及沒有采取必要的把關和預防措施。

紗線色差僅對同一批號的紗線而言,不同批號的紗線沒有可比性。色差僅憑肉眼就能看出來,不明顯的需借助熒光燈來觀察。色差紗線對印染布和色織布等色布影響很大,會產生上色不勻、染色條花、染色色差等有損織物外觀質量問題。因此,控制紗線色差是紡紗生產中的一個重點。

紗線色差管控用色差儀:

色度測量的方法有很多種,主要就可以分為人眼測色以及儀器測量兩大類。我們知道顏色是人們對物體表面色彩的一個主觀的評價,不同的觀察者即使在相同的條件下進行的色度測量結果可能都會存在區別,它涉及到觀察者的視覺生理、視覺心理以及照明條件、觀察條件等許多問題。因此,色度學的定標需要建立在一定的標準紙上,為此國際照明委員會(CIE)在1931年規定了一套標準色度系統,稱為CIE標準色度系統。各種色差儀、分光測色儀就可以按照CIE標準色度系統對物體表面顏色進行色度測量。

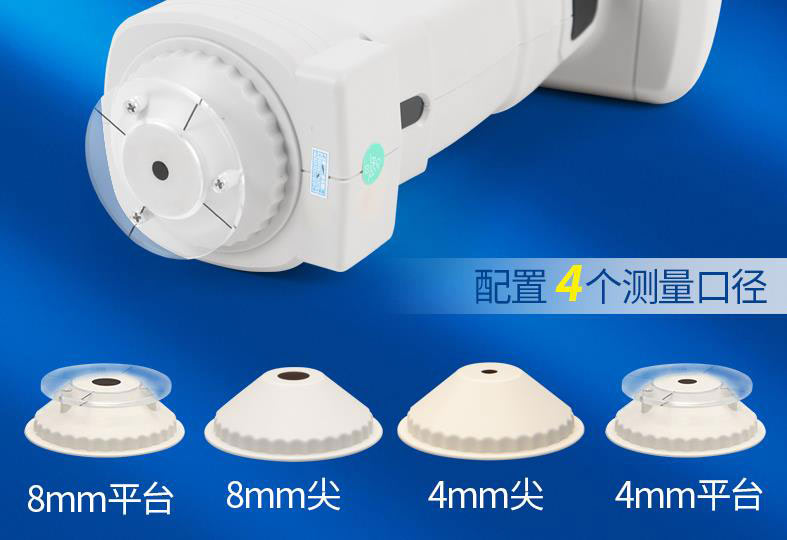

在對紗線色差進行檢測時,由于目視法測色結果會受到主觀因素的影響,不同觀察者測量的顏色就容易出現差異,想要準確評定紗線的顏色差異程度,就需要使用色差儀來進行測量。

色差儀是利用儀器內部的標準光源照明來測量透射色或反射色的光電積分測色儀器。用色差儀可以直接測量物體色的三刺激值和色度坐標,還可以通過模擬計算電路或連機的計算機給出兩個物體色的色差值。決定色差值大小的三個要素,其中第一項就是L值,主要控制產品顏色的深、淺,即我們通常所說的黑白,色差儀中采用正、負兩個方向表示。第二項要看a值,a值表示紅、綠,儀器中也是用正、負兩個方向表示。第三項我們要看b值,這個值表示黃、藍正負兩個方向。如果色差儀上顯示這三個值離0(遠點)都比較近,說明產品的色差比較小,反之則比較大。

紗線色差預防措施:

1、加強棉花檢驗和逐包檢驗工作。取樣一定要全面,要確實有代表性,各項指標試驗要準確,真突地反映原棉實際質量情況;對正常使用中的棉花進行逐包檢驗工作,發現個別品級、色澤等質量指標有差異的棉包,要合理使用。

2、配棉時要保持原棉色澤上有主體。使一種顏色原棉占70%以上,并且有一定量庫存保持相對穩定。配棉還要滿足相似原則。

3、認真分析原棉的成熟度,把成熟度作為控制原棉染色質量的指標。

4、認真分析黃白紗型特征。

5、加強清棉工序操作管理。

6、各工序必須保證先紡先用,避免半制品長期積存。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。