有色纖維在生產(chǎn)的過(guò)程中,由于原材料、生產(chǎn)工藝等的影響,極易出現(xiàn)色差,影響產(chǎn)品的美觀效果。為了保證有色纖維色差在合理的范圍之內(nèi),就可以使用色差儀對(duì)其色差進(jìn)行測(cè)定,進(jìn)而根據(jù)顏色參數(shù)對(duì)生產(chǎn)原料及生產(chǎn)工藝進(jìn)行調(diào)整。本文介紹了色差儀測(cè)定有色纖維色差方法及注意事項(xiàng)。

色差儀測(cè)有色纖維色差方法:

傳統(tǒng)有色纖維色差測(cè)量方法主要采用目測(cè)法,目視法受個(gè)人主觀影響大,結(jié)果缺乏說(shuō)服力。為了客觀且能夠定量地對(duì)有色纖維的顏色進(jìn)行表述,克服傳統(tǒng)目視法主觀性大的不足,使測(cè)量結(jié)果更為科學(xué)客觀,就可以使用色差儀。

色差儀是仿造人眼感色的原理設(shè)計(jì)的。人眼視網(wǎng)膜上有感覺(jué)紅、綠、藍(lán)三原色的錐體細(xì)胞。色差儀也分別制作出感紅、感綠、感藍(lán)的三種感光器,并把所感受的光信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào)輸出,由這三種感光值可以換算出所謂三刺激值X、Y、Z。色差儀是將原始的CIE三刺激值通過(guò)一系列數(shù)學(xué)關(guān)系的轉(zhuǎn)換,表示成易于理解的數(shù)值,比如:L*、a*、b*。在有色纖維色差檢測(cè)中應(yīng)用較多的為CIEL*a*b*表色系統(tǒng),其中+a*值表示紅色,-a*值表示綠色;+b*值表示黃色,-b*值表示藍(lán)色;+L*值表示明亮度,-L*表示陰暗度。通過(guò)這三個(gè)數(shù)值,可以準(zhǔn)確的表示出被測(cè)物體的顏色。然后再通過(guò)比較標(biāo)樣與試樣之間的顏色差異,給出△E、△L、△a、△b四組色差數(shù)據(jù),其代表意義如下:△E為總色差的大小;△L大表示偏白,小表示偏黑;△a 大表示偏紅,小表示偏綠;△b大表示偏黃,小表示偏藍(lán)。通過(guò)這些顏色數(shù)值,就可以對(duì)有色纖維的偏色情況及色差進(jìn)行判斷。具體步驟如下:

1.樣品的制作

由于色差儀測(cè)定的是樣品的反射光,且精度很高,對(duì)試樣本身的要求就更高。與油漆、塑料等材料不同,纖維測(cè)試的難點(diǎn)就在于樣品的受光表面無(wú)法保持絕對(duì)相同,從不同的角度照射一根纖維,其反射光也完全不同,于是要設(shè)法使被測(cè)纖維試樣盡量做到表面狀態(tài)相近,有兩種方法可選擇:一種是將未切斷成品絲繞在硬板或框架上,要求繞制均勻,張力適中,卷繞的層數(shù)也要加以控制,然后進(jìn)行測(cè)定。手工繞制很難做到每個(gè)板塊一樣均勻、松緊相同、最好制備一臺(tái)繞線機(jī)繞線,效果會(huì)更好一些,但比較繁瑣;另一種方法是將纖維剪切成纖維末,然后裝在測(cè)樣杯(儀器附帶)內(nèi)進(jìn)行測(cè)試,這種方法要求纖維細(xì)末大小均勻。

2.樣品的測(cè)定

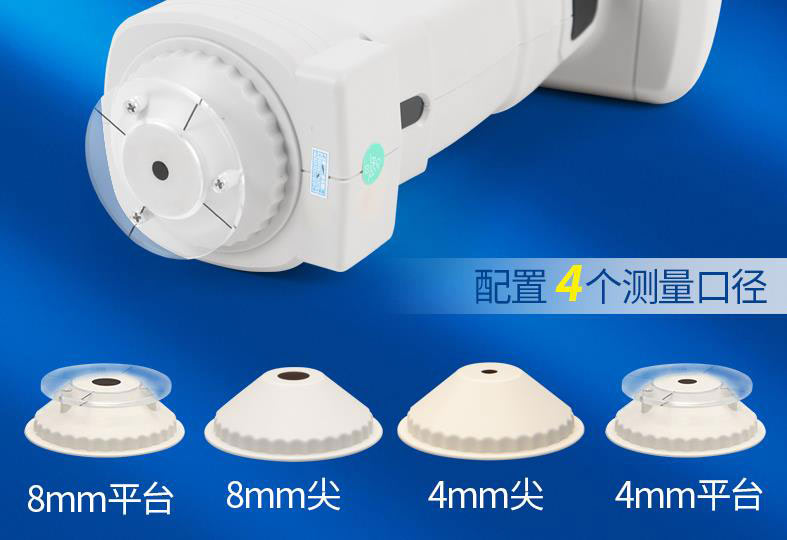

首先按照儀器自動(dòng)提示進(jìn)行調(diào)零操作,然后校對(duì)標(biāo)準(zhǔn)(調(diào)白)。標(biāo)準(zhǔn)校對(duì)完畢后,儀器自動(dòng)提示用戶可以進(jìn)行樣品測(cè)量。放好樣品后,將儀器測(cè)量口徑緊貼樣品表面,按下測(cè)試鍵,測(cè)試完畢后再按下顯示鍵,即可顯示測(cè)定結(jié)果。選擇L*、a*、b*表示,就可以得出△E、△L、△a、△b等相應(yīng)色差數(shù)值。

色差儀測(cè)有色纖維色差注意事項(xiàng):

1.由于色差儀測(cè)定纖維色差值是一個(gè)相對(duì)值。如果對(duì)樣品的色差進(jìn)行比較,一般要求在同一臺(tái)儀器,同樣的條件下進(jìn)行測(cè)定,運(yùn)用不同的色差公式進(jìn)行計(jì)算,色差結(jié)果也不同。

2.纖維末在樣品杯內(nèi)裝樣的量以壓實(shí)后與杯口平齊為好,切不可鼓出杯口平面,以防進(jìn)入儀器窗口內(nèi)部,造成測(cè)試誤差。

3.樣品宜壓實(shí),表面盡量平整,樣品的松緊程度對(duì)結(jié)果也有一定影響,同一批樣品盡量由一個(gè)人操作測(cè)試,以免造成系統(tǒng)誤差。

4.不同的環(huán)境溫度測(cè)出的顏色參量相差不小,一般環(huán)境溫度宜控制在20±2℃內(nèi)在此溫度內(nèi)有利于色差比較,并具有較高的重現(xiàn)性。

鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標(biāo)記有誤,請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。