對于紡織行業而言,色差是其質量生產中常見的一種質量瑕疵。控制色差是保證紗線品質的重點之一,也是保證紗線品質的首要指標。傳統棉紡紗色差的管控主要采用目測法,這種方法人工成本大,且主觀性強。隨著測色儀器的發展,顏色測量儀器逐漸取代人工成為紡織色差的主要手段。本文介紹了色差儀在紡織棉紡紗色差檢測中的應用。

紡織棉紡紗色差類型及產生原因:

有色差的紗也稱黃白紗。色差可以分為本色色差和染色色差。

本色色差就是產品在著色前顯現的色差,其產生的原因主要有:配棉工藝不合理;清棉工序混棉不均勻;各工序沒有保證先紡先用;錠速級差引起的長片段和條干引起的短片段的捻度差異。

染色色差就是產品在著色后才能顯現的色差,其產生的原因是:產品中摻有異性纖維或原棉成熟度差異過大,致使纖維著色能力不同而產生染色色差。

通常純化纖紗由于化纖原料顏色單一,故色差較小。滌棉、粘棉紗等化纖與棉混紡紗線色差也較小。而棉型紗線極易產生色差。我國是產棉大國,由于各個省份、地區的氣候、土壤等自然條件的不同,棉花的顏色差異很大,即使剛采摘的同品種的籽棉,由于成熟度的不同,顏色也有差異。

棉花色澤是評定棉花品級的首要指標。色差一般對同一批號的紗線而言,不同批號的紗線沒有可比性。色差僅憑肉眼就能看出來,不明顯的需借助熒光燈來觀察。色差紗線對印染布和色織布等色布影響很大,會產生上色不勻,染色條花,產生染色色差,有損織物外觀等質量問題。因此,控制紗線色差是紡紗生產中的一個重點。

色差儀管控紡織棉紡紗顏色的一致性:

紡織品有不同顏色,是由于在光的照射下紡織品上的染料或顏料吸收和反射不同波長光的結果。任何一種顏色的光都是由紅、綠、藍三種顏色的光混合而成,人的視覺對于顏色的感知,取決于物體對光的吸收和反射能力以及外界光源對顏色的影響。區別顏色的主要標志是色調、明度、飽和度。色調決定于該光線的波長,不同波長的光給人的眼睛以不同感覺。明度是人眼對光源和物體表面色彩明暗的感覺。飽和度是指色彩的鮮艷程度,也稱顏色的純度。飽和度取決于該色中含色成分和消色成分(灰色)的比例。含色成分越大,飽和度越大;消色成分越大,飽和度越小。人眼是衡量顏色差別的主要“儀器”,但影響因素較多,且不能對顏色進行量化。隨著科學的發展,人類根據光學原理研究色差的檢測方法,并研制出模仿人眼的檢測儀器,盡量克服人眼之間的差別,給出一個統一的標準。

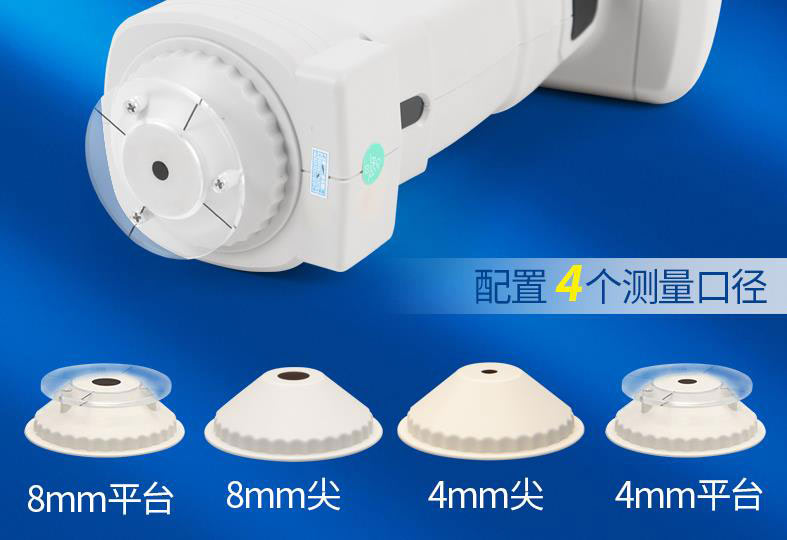

目前,紡織行業常用的測色儀器就是色差儀,其工作原理簡單地說就是模擬人眼的視覺系統,利用儀器內部的模擬積分光學系統,把光譜光度數據的三刺激值進行積分而得到顏色的數學表達式,從而計算出明度指數L*和色品指數a*、b*值及對比度的色差。該儀器以目前業界最常用的是CIELab色空間為依托,規定以L值表示顏色的明度、a值表示顏色的綠紅值、b值表示顏色的藍黃值。通過這一方式,每一個特定的顏色都能夠用CIELab三維坐標中一個特定的點來表示。當比較兩個顏色時,其差異就能夠通過這兩個顏色在三維空間的距離△E*來表示。用色差儀測定紡織棉紡紗的顏色,不但能夠精確、定量地表達顏色,而且比目測法更為科學客觀,且不隨時間、地點、人員變化而發生變化。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。